Das ist die häufigste Störung bei Menschen, die übermäßig soziale Medien nutzen, laut Psychologie

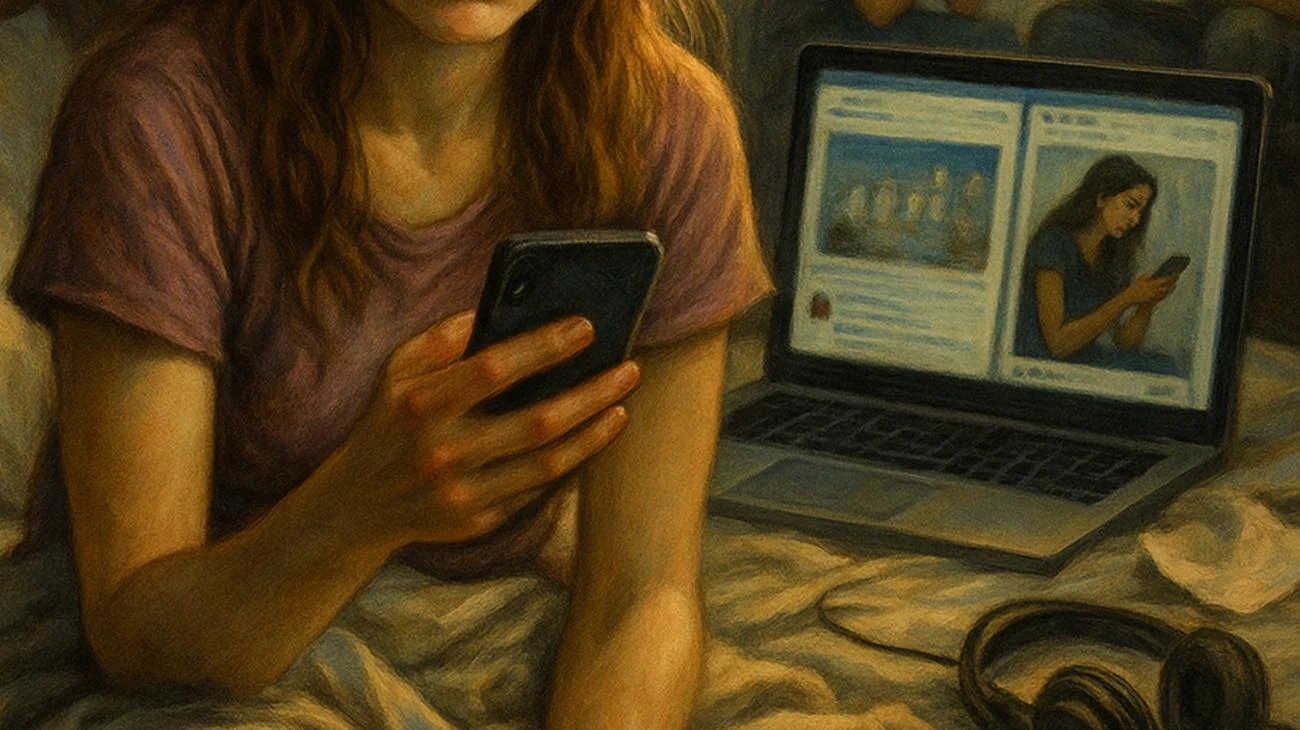

Du kennst das Spiel: Morgens um sieben klingelt der Wecker, und noch bevor du richtig wach bist, hast du dein Handy schon in der Hand. Instagram checken. TikTok durchscrollen. Mal eben schauen, was über Nacht auf Twitter passiert ist. Fünf Minuten, sagst du dir. Aber wenn du das nächste Mal auf die Uhr schaust, ist eine halbe Stunde weg, und du fühlst dich irgendwie… komisch. Nicht gut. Nicht erfrischt. Eher so, als hättest du gerade in einen Abgrund aus perfekten Urlaubsfotos, makellosen Körpern und Menschen gestarrt, die scheinbar ein viel besseres Leben haben als du.

Falls dir das bekannt vorkommt, bist du in verdammt guter Gesellschaft. Psychologen und Wissenschaftler warnen mittlerweile ganz offen, dass hinter diesem alltäglichen Verhalten mehr steckt als nur eine digitale Angewohnheit. Die Forschung der letzten Jahre zeigt ein erschreckend klares Bild davon, welche psychische Störung am häufigsten mit exzessiver Social-Media-Nutzung einhergeht. Spoiler: Es ist nicht das, was die meisten zuerst vermuten würden.

Plot Twist: Es geht nicht nur um Handysucht

Klar, jeder redet inzwischen über Smartphone-Abhängigkeit. Aber wenn wir über die psychischen Folgen von zu viel Instagram, TikTok und Co. sprechen, gibt es einen klaren Gewinner in der Kategorie der am häufigsten auftretenden Probleme: Depression. Ja, richtig gelesen. Nicht einfach nur schlechte Laune oder ein bisschen FOMO. Echte, messbare depressive Symptome.

Eine große wissenschaftliche Studie der Universitäten Arkansas und Pittsburgh aus dem Jahr 2021 hat fast 1.300 junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren über ein halbes Jahr hinweg begleitet. Das Ergebnis war krass: Die Leute, die zu Beginn der Studie am meisten Zeit in sozialen Medien verbrachten, hatten nach sechs Monaten ein 2,8-fach höheres Risiko, depressive Symptome zu entwickeln, verglichen mit denen, die am wenigsten Zeit auf diesen Plattformen verbrachten. Fast dreimal so hoch. Das ist kein statistisches Rauschen, das ist ein Alarmsignal.

Noch interessanter: Je mehr Zeit die Teilnehmer scrollten, posteten und checkten, desto stärker nahmen ihre depressiven Symptome zu. Es war also kein Zufall, sondern ein messbarer, sich verstärkender Effekt. Die Dosis macht das Gift, und bei Social Media scheint die toxische Schwelle schneller erreicht zu sein, als wir dachten.

Aber warte, da kommt noch mehr: Die digitale Suchtfalle

Depression ist allerdings nicht der einzige psychologische Bösewicht in dieser Geschichte. Es gibt noch etwas anderes, das Experten zunehmend Sorgen macht: problematische Nutzung sozialer Medien. Das klingt erstmal nach wissenschaftlichem Fachchinesisch, ist aber im Grunde genau das, was du dir darunter vorstellst: eine Art Social-Media-Sucht.

Die Weltgesundheitsorganisation für die europäische Region hat 2024 berichtet, dass etwa 11 Prozent der Jugendlichen Anzeichen dieser problematischen Nutzung zeigen. Was heißt das konkret? Nun, die Symptome sehen verdächtig ähnlich aus wie bei anderen Süchten, nur dass hier keine Substanz im Spiel ist. Du verlierst die Kontrolle über deine Zeit am Handy. Du wirst nervös und gereizt, wenn du nicht checken kannst, was gerade online passiert. Hobbys, Freunde und wichtige Aufgaben bleiben liegen, weil die Zeit einfach in den sozialen Medien verschwindet. Und trotz spürbarer Probleme wie schlechteren Noten, Streit oder Schlafmangel kannst du einfach nicht aufhören.

Eine deutsche DAK-Studie fand sogar heraus, dass ein ganzes Viertel der 10- bis 17-Jährigen soziale Medien problematisch nutzt. Bei 4,7 Prozent sprechen die Forscher tatsächlich von Abhängigkeit. Das sind keine abstrakten Statistiken aus irgendeinem fernen Land, das passiert hier, jetzt, in unseren Schulen und Wohnzimmern.

Warum ausgerechnet Depression? Die psychologischen Tricks dahinter

Okay, jetzt fragst du dich wahrscheinlich: Warum Depression? Was ist an Social Media so verdammt deprimierend? Die Antwort liegt in einer Mischung aus cleveren Design-Entscheidungen und psychologischen Mechanismen, die zusammen einen perfekten Sturm bilden.

Der endlose Vergleich

Menschen vergleichen sich von Natur aus mit anderen. Das ist evolutionär sinnvoll, weil wir so lernen, wo wir in der sozialen Hierarchie stehen. Aber Social Media hat diesen natürlichen Mechanismus in einen Hochgeschwindigkeitszug verwandelt, der direkt ins Tal der Selbstzweifel fährt.

Du scrollst durch deinen Feed und siehst: Urlaubsfotos von Traumstränden, perfekt beleuchtete Selfies, Menschen, die scheinbar jeden Tag im Fitnessstudio leben, Karriere-Highlights, glückliche Pärchen. Dein Gehirn weiß eigentlich, dass das alles sorgfältig ausgewählte Momente sind, aber das ändert nichts an der emotionalen Reaktion. Der Vergleich läuft automatisch ab, und das Ergebnis ist immer das gleiche: Alle anderen haben es besser drauf als ich.

Studien zeigen, dass genau dieser ständige soziale Vergleich mit idealisierten Versionen anderer Menschen stark mit depressiver Stimmung und Körperunzufriedenheit zusammenhängt. Je mehr du vergleichst, desto mieser fühlst du dich. Es ist ein direkter, messbarer Zusammenhang.

Die Spielautomaten-Logik

Hier wird es richtig clever, und zwar auf eine ziemlich gruselige Art: Social-Media-Plattformen nutzen exakt dasselbe psychologische Prinzip wie Spielautomaten in Las Vegas. Es nennt sich intermittierende Verstärkung, und es ist einer der mächtigsten Mechanismen, um Menschen bei der Stange zu halten.

Manchmal bekommst du viele Likes. Manchmal nur ein paar. Manchmal einen richtig netten Kommentar, manchmal komplette Stille. Diese Unvorhersehbarkeit ist kein Bug, sondern ein Feature. Psychologen wissen seit Jahrzehnten, dass unvorhersehbare Belohnungen Menschen viel stärker fesseln als gleichmäßige. Du scrollst weiter, checkst nochmal, öffnest die App zum hundertsten Mal, immer auf der Suche nach diesem kleinen Dopamin-Hit, den dir ein Like oder ein Kommentar verschafft.

Das ist by design so gebaut. Die klügsten Köpfe der Tech-Industrie haben jahrelang daran gearbeitet, Apps zu schaffen, die genau diese Suchtmechanismen ausnutzen. Und es funktioniert verdammt gut.

Die falsche Flucht

Viele Menschen greifen zum Handy und öffnen Social Media, wenn sie sich einsam, gelangweilt oder gestresst fühlen. Das Smartphone wird zum digitalen Trostpflaster. In der Psychologie nennt man das negative Verstärkung, ein Verhalten wird wiederholt, weil es kurzfristig etwas Unangenehmes wegnimmt.

Das Problem ist nur: Social Media befriedigt die echten Bedürfnisse dahinter überhaupt nicht. Wenn du dich einsam fühlst, brauchst du echte menschliche Verbindung, keine virtuellen Likes. Wenn du gestresst bist, brauchst du Entspannung oder eine Lösung für dein Problem, keinen endlosen Feed voller noch mehr Reize. Aber die schnelle digitale Flucht verfestigt sich als Gewohnheit, und die ursprünglichen Probleme bleiben bestehen oder werden sogar schlimmer.

Die Henne-Ei-Frage: Wer fing eigentlich an?

Hier wird es noch spannender: Die Beziehung zwischen Social Media und psychischen Problemen ist keine Einbahnstraße. Eine große Studie einer Cambridge-Forschergruppe, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature Human Behaviour veröffentlicht wurde, zeigte etwas Faszinierendes: Jugendliche, die bereits mit Angststörungen oder Depressionen zu kämpfen haben, verbringen deutlich mehr Zeit in sozialen Medien.

Und sie nutzen die Plattformen anders: Sie vergleichen sich intensiver mit anderen, reagieren stärker auf negatives Feedback und verbringen mehr Zeit damit, passiv zu konsumieren statt aktiv zu interagieren. Das heißt: Wenn du ohnehin schon mit Ängsten oder depressiven Verstimmungen kämpfst, ziehen dich soziale Medien noch tiefer rein und verstärken genau die Muster, die dir schaden.

Es entsteht ein Teufelskreis: Depression führt zu mehr Social-Media-Nutzung als Flucht oder als Versuch, irgendeine Form von Verbindung zu finden. Diese Nutzung verstärkt wiederum die Depression durch Vergleiche, soziale Isolation und gestörten Schlafrhythmus. Das führt zu noch mehr Nutzung. Und so weiter und so fort.

Woran du merkst, dass es problematisch wird

Nicht jeder, der viel Zeit auf Instagram oder TikTok verbringt, entwickelt automatisch eine Depression oder wird süchtig. Aber es gibt Warnsignale, und wenn du dich in mehreren davon wiedererkennst, solltest du aufmerksam werden.

Du hast die Kontrolle verloren. Du nimmst dir vor, nur zehn Minuten zu schauen, und plötzlich ist eine Stunde weg. Oder du löschst eine App in einem Moment der Klarheit, nur um sie am nächsten Tag reumütig wieder zu installieren.

Deine Stimmung kippt nach dem Scrollen. Du fühlst dich nach Social-Media-Sessions schlechter als vorher, niedergeschlagen, neidisch, unzufrieden mit dir selbst oder deinem Leben. Trotzdem machst du weiter.

Das echte Leben bleibt auf der Strecke. Treffen mit Freunden werden abgesagt. Dein Hobby liegt brach. Aufgaben bleiben unerledigt. Die Zeit verschwindet einfach in den sozialen Medien, und du weißt nicht mal genau, wofür.

Ohne Handy flippt du aus. Wenn der Akku leer ist oder du das Handy vergessen hast, steigt echte Panik oder zumindest starke Nervosität auf. Du fühlst dich abgeschnitten, verloren, unwohl.

Dein Schlaf ist im Eimer. Du scrollst bis drei Uhr morgens. Oder das erste, was du machst, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, ist: Handy checken. Dein Schlafrhythmus ist komplett durcheinander.

Dein Selbstwert hängt an digitaler Validierung. Ein Post, der nicht die erwartete Anzahl an Likes bekommt, fühlt sich wie persönliches Versagen an. Du checkst zwanghaft, wie viele Menschen deine Story gesehen haben.

Warum Jugendliche besonders gefährdet sind

Die Zahlen zeigen deutlich: Jugendliche und junge Erwachsene sind besonders anfällig für diese Probleme. Das ist kein Zufall, und es liegt nicht daran, dass junge Menschen irgendwie schwächer oder weniger willensstark wären. Es hat neurobiologische und entwicklungspsychologische Gründe.

In der Jugend und im jungen Erwachsenenalter ist das Gehirn noch in Entwicklung. Besonders die Bereiche, die für Impulskontrolle und die Verarbeitung von Belohnungen zuständig sind, reifen erst mit Mitte zwanzig vollständig aus. Gleichzeitig ist die Bedeutung sozialer Akzeptanz in dieser Lebensphase auf einem evolutionär bedingten Höhepunkt. Wie Gleichaltrige einen wahrnehmen, fühlt sich existenziell wichtig an.

Junge Menschen sind gerade dabei, ihre Identität auszubilden und ihren Platz in der Welt zu finden. Social Media bietet eine verführerische Bühne für diesen Prozess. Aber gleichzeitig ist es eine Arena voller verzerrter Maßstäbe, ständiger Bewertung und endlosem Material zum Vergleichen. Das ist eine toxische Mischung für eine ohnehin schon empfindliche Entwicklungsphase.

Kleine Schritte, große Wirkung

Falls du dich in diesem Artikel wiedererkannt hast, hier die gute Nachricht: Du bist nicht machtlos. Kleine Veränderungen können überraschend große Effekte haben.

Mach eine ehrliche Bestandsaufnahme. Nutze die Screen-Time-Tools deines Smartphones und schau dir an, wie viel Zeit du wirklich in welchen Apps verbringst. Die nackten Zahlen können ein heilsamer Schock sein. Drei Stunden am Tag Instagram? Vier Stunden TikTok? Das sind Zahlen, die man nicht mehr wegdiskutieren kann.

Schaffe handyfreie Zonen. Das Schlafzimmer. Der Esstisch. Die erste Stunde nach dem Aufwachen. Bestimme bewusst Räume und Zeiten, die digital frei bleiben. Anfangs wird es sich komisch anfühlen. Das ist okay. Das Gefühl geht vorbei.

Lösche die Apps vom Homescreen. Du musst sie nicht komplett deinstallieren, aber wenn du durch mehrere Ordner navigieren musst, um Instagram zu öffnen, wird aus der reflexartigen Gewohnheit eine bewusste Entscheidung. Dieser kleine Umweg kann einen riesigen Unterschied machen.

Beobachte deine Stimmung. Mach eine Woche lang ein Experiment: Notiere kurz vor und nach jeder Social-Media-Session, wie du dich fühlst. Das schafft Bewusstsein für die echten Effekte auf deine Psyche. Oft sehen wir die Muster erst, wenn wir sie schwarz auf weiß vor uns haben.

Finde Ersatz für echte Bedürfnisse. Wenn du zu Social Media greifst, weil du dich einsam fühlst, ruf stattdessen einen echten Freund an. Wenn du gelangweilt bist, greif zu einem Buch, geh raus, mach Sport. Echte Bedürfnisse brauchen echte Lösungen, keine digitalen Surrogate.

Sei gnädig mit dir selbst. Gewohnheiten zu ändern ist schwer, besonders wenn suchtähnliche Mechanismen im Spiel sind. Rückfälle sind normal. Du musst nicht perfekt sein. Jeder bewusste Moment zählt.

Wann du Hilfe holen solltest

Wenn du merkst, dass deine Social-Media-Nutzung außer Kontrolle geraten ist und gleichzeitig depressive Symptome auftreten, anhaltende Niedergeschlagenheit, Interessenverlust, Schlafstörungen, Hoffnungslosigkeit, dann zögere nicht, professionelle Unterstützung zu suchen. Psychotherapeuten und spezialisierte Beratungsstellen können helfen, sowohl die depressiven Symptome als auch die problematischen Nutzungsmuster anzugehen.

Das ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil. Die Mechanismen hinter Social-Media-Plattformen sind von sehr klugen Menschen so designt worden, dass sie süchtig machen. Du kämpfst nicht gegen deine eigene Unfähigkeit, sondern gegen hochoptimierte psychologische Tricks. Da ist Hilfe nicht nur okay, sie ist klug und vernünftig.

Am Ende liegt es an jedem Einzelnen, die eigene Beziehung zum Smartphone zu hinterfragen. Die Forschung ist eindeutig: Exzessive Social-Media-Nutzung steht in einem starken Zusammenhang mit Depressionen und suchtähnlichem Verhalten. Das bedeutet nicht, dass du dein Instagram-Konto löschen musst. Aber es bedeutet, dass du dir ehrlich die Frage stellen solltest: Dient mir diese Nutzung noch, oder diene ich längst ihr? Dein digitales Wohlbefinden ist genauso wichtig wie dein körperliches oder emotionales. Social Media kann ein Werkzeug für Verbindung, Kreativität und Information sein. Aber wenn das Werkzeug anfängt, dich zu benutzen, ist es Zeit, die Kontrolle zurückzuholen.

Inhaltsverzeichnis